4月22日,国际著名期刊《自然通讯》(Nature Communications)在线发表了学校资源环境学院刘琳东副教授的研究论文《质子耦合的电子转移控制固水界面引发的过氧化物活化》(Proton-coupled electron transfer controls peroxide activation initiated by a solid-water interface)。该研究首次证实了质子与电子在固-水界面氧化反应中的协同作用机制,为高级氧化技术发展提供了新理论依据,并为开发高效、低能耗的分散式水处理技术提供了重要理论框架。

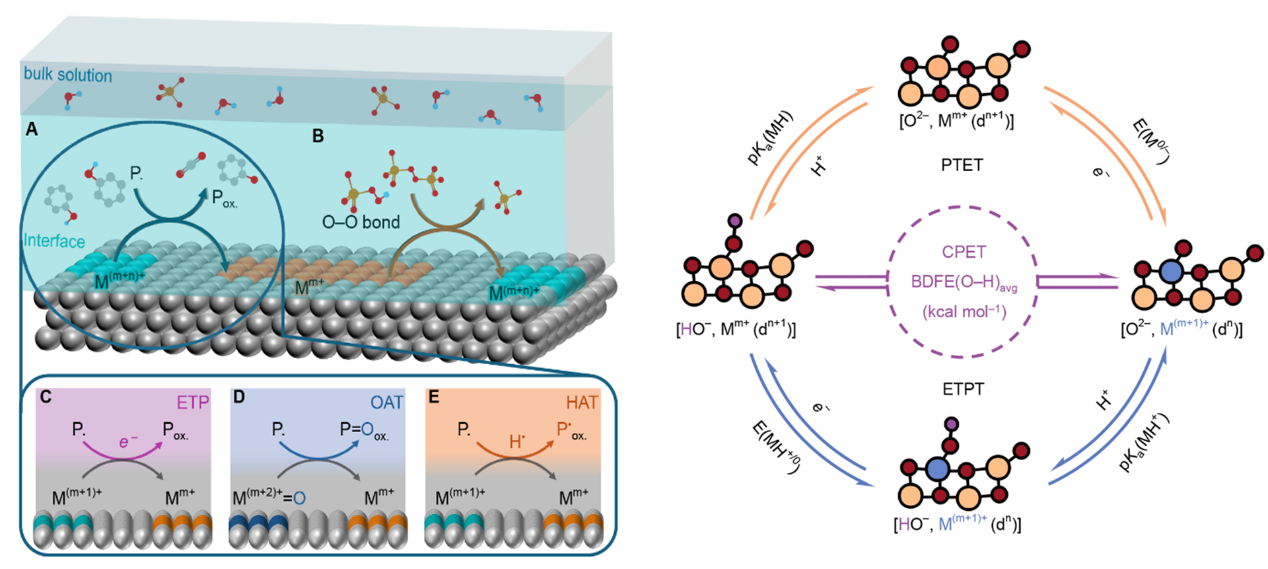

分散式水处理技术因其在成本和节能方面优于传统的集中式系统而日益受到重视。基于过氧化物的分散式高级氧化工艺虽具潜力,但其反应机制长期被认为由单一电子转移驱动。该研究通过原位定量实验与热力学分析,揭示了在典型过渡金属氧化物催化的过氧化物活化过程中,质子与电子以1:1的严格比例耦合转移,形成高活性金属(氧)中间体,显著提升污染物氧化效率。这一发现突破了传统认知,首次从实验和热力学角度证实了质子-电子耦合转移在固-液界面的核心作用。

研究人员通过调控界面质子活度,实现了催化活性的显著提升,并验证了该机制在酚类、苯胺等污染物高效聚合降解中的普适性。与传统技术相比,基于质子-电子耦合转移的氧化技术可大幅降低化学试剂与能源消耗,推动水处理从“完全矿化”转向“可控聚合”,减少碳排放并实现资源回收。该成果为设计高性能催化剂、开发分散式水处理系统提供了理论基础,对解决偏远地区供水及工业废水治理具有重要意义。

西南大学为论文第一完成单位。刘琳东副教授为唯一通讯作者,硕士生陈见华、李婉婷为共同第一作者。该工作得到了重庆市自然科学基金、四川省自然科学基金以及西南大学中央高校基本业务费等科技项目大力支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58917-w