【编者按】暑假是科研工作攻坚克难、实现跃升的黄金时期,学校各研究团队正抢抓时间机遇,聚焦科技前沿,铆足干劲潜心研究,力求取得更多创新突破,奋力跑出科研攻关暑期“加速度”,为学校高质量发展注入强劲动力。学校推出“暑期科研‘加速度’”系列报道,将实时呈现学校师生暑期聚力科技创新、推进科研攀登跃升的昂扬风貌和丰硕成果,彰显学校持续深化有组织科研,以科技创新支撑高质量发展的新姿态、新进展、新成效。敬请关注!

日前,西南大学童晓玲教授课题组在中科院1区TOP期刊《害虫管理科学》杂志(Pest Management Science)上发表了题为《家蚕的双性基因Doublesex:CRISPR介导的外显子跳跃实现雌性向雄性的性逆转》(Doublesex gene in Bombyx mori: CRISPR-mediated female-to-male sex reversal through exon skipping)的研究论文。该研究首次通过基因编辑技术,成功实现了家蚕从雌性向雄性的性别逆转,这一突破不仅打破了昆虫性别由染色体决定的固有模式,更为经济昆虫育种及害虫生物防治开辟了新的技术路径。

家蚕作为重要的经济昆虫和新兴模式生物,其雄蚕因抗逆性强、产丝质量高、料丝转化率高而更受蚕丝产业青睐,因此,培育全雄蚕品种成为蚕业发展的重要期盼。以往研究对家蚕性别决定相关基因进行了探索,但都未能实现家蚕的完全性别逆转。

Bmdsx是控制家蚕“性别开关”的关键基因,该基因在雌蚕和雄蚕体内会产生不同“版本”的剪接变体,雌蚕会不折不扣使用Bmdsx上的E3和E4外显子发育为雌性特征;雄蚕则会跳过E3和E4发育为雄性特征。

研究团队聚焦控制Bmdsx,巧妙地使用了CRISPR/Cas9基因编辑技术,精准靶向Bmdsx基因的雌性特异性外显子剪接位点(E3的5’端与E4的3’端),通过诱导单碱基突变(G→A)破坏剪接供体/受体位点,强制雌性个体跳过E3和E4外显子,使雌蚕执行了雄性的发育指令。

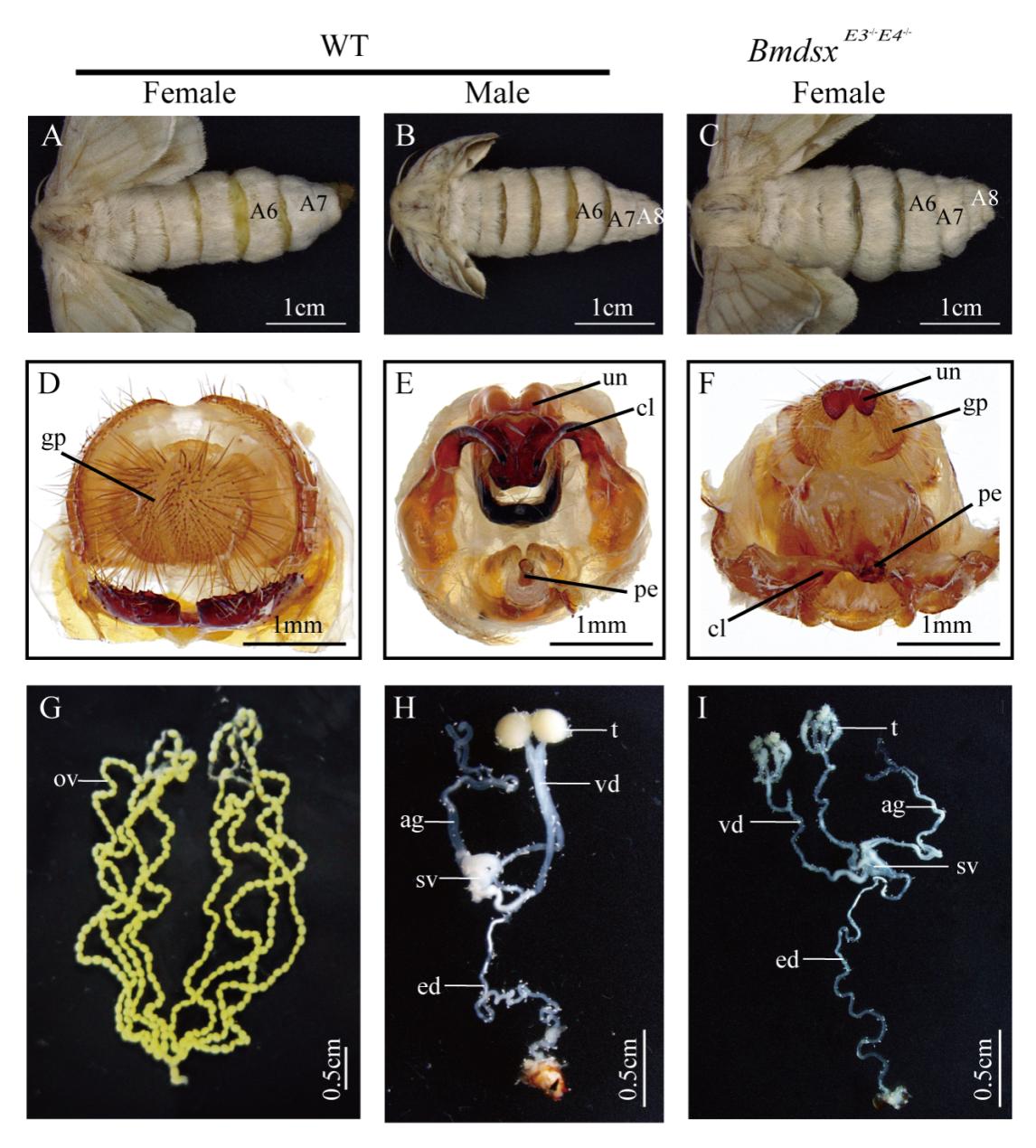

经过基因编辑的雌性家蚕(性染色体为ZW型)在成虫阶段发生了惊人转变:原本7节的腹部变成了雄性特有的8节,并生长出雄蚕生殖器官,体内还发育出完整的精囊、输精管等。这一成果标志着家蚕性别控制技术取得了重大突破。

研究还发现,多种害虫(例如蚊子、棉铃虫和褐飞虱等)的“性别开关”基因都有类似拼接规则。

该研究首次实现了家蚕的性别逆转,为家蚕性别决定机制的研究提供了新的视角,也为昆虫性别控制技术的发展开辟了新方向。在蚕业生产上,有望通过这一技术培育出更高产量和品质的品种,推动丝绸产业的发展。在害虫防治领域,研究成果也为开发新型害虫控制策略提供了理论基础,为农业生产的可持续发展提供有力保障。

该研究由资源昆虫高效养殖与利用全国重点实验室、农业农村部蚕桑生物学与遗传育种重点实验室主导完成,博士研究生袁亚杰为论文第一作者,童晓玲教授为最后通讯作者。该项研究由国家重点研发计划项目、国家现代农业产业技术体系岗位科学家项目、重庆市自然科学基金创新群体项目以及中央高校基本科研业务费项目提供资助。

论文链接:https://scijournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.8947