继全网连续报道学校丰收节深切缅怀袁隆平院士后,央视新闻微信公众号头条9月25日以《这张卡片背后,有个“油菜花女孩”》为题,光明日报9月24日7版以《愿做一颗种子,遇雨则生,不惧冬雪》为题,进一步走进袁隆平母院,挖掘学校青年学子背后的故事,深入报道青年学子秉承袁隆平毕生追求与理想,深耕农学专业,坚定理想信念,勇扛使命担当的主流强音。国家级媒体的持续发声,再次展现了学校农学专业矢志劝课农桑,坚持科技强农,着力培养农业现代化领跑者,奋力加快农业农村现代化建设的社会担当。以下为报道全文:

这张卡片背后,有个“油菜花女孩”

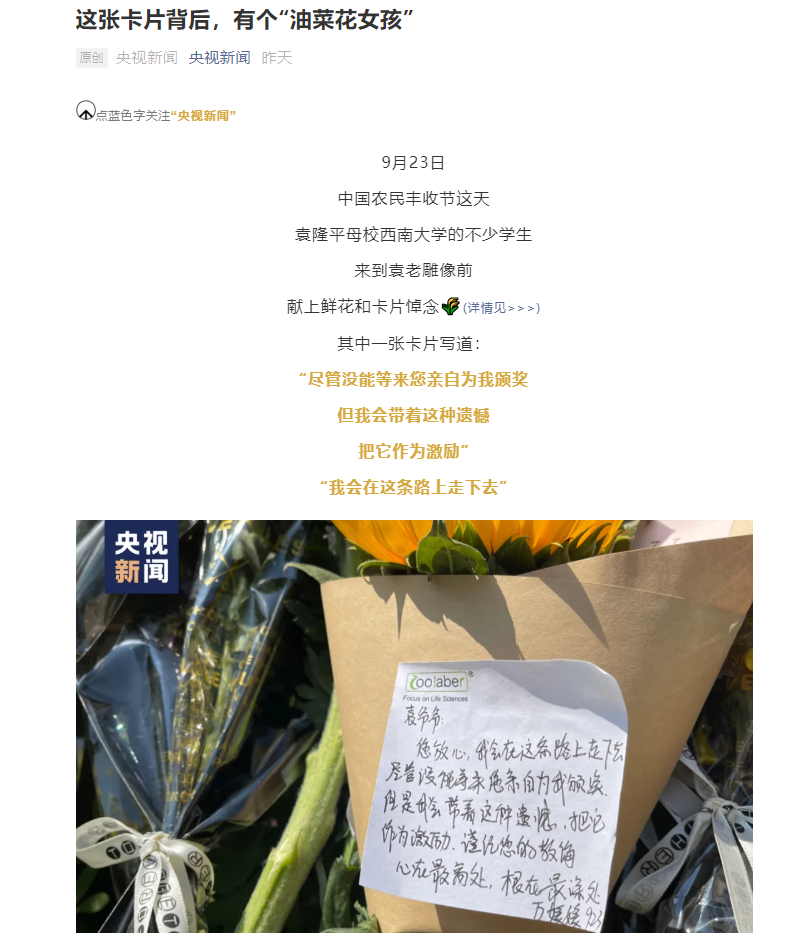

9月23日,中国农民丰收节这天,袁隆平母校西南大学的不少学生来到袁老雕像前,献上鲜花和卡片悼念。其中一张卡片写道:“尽管没能等来您亲自为我颁奖,但我会带着这种遗憾,把它作为激励”“我会在这条路上走下去”。总台记者找到书写这张卡片的女孩万媛媛,她讲述的故事令人动容。

“没能等来袁老亲自为我颁奖,这是我永远的遗憾”。万媛媛是西南大学农学与生物科技学院作物遗传育种专业的一名研三学生,她说,卡片上的遗憾源于4年前。2017年,万媛媛在学校礼堂见证了袁老给获得首届“袁隆平奖学金”特等奖的学姐颁奖,当时在台下的她十分羡慕。万媛媛暗下决心:“一定要拿到这个奖图片,我想要袁爷爷亲自给我颁奖,对于农科学子来说,这是一种很高的荣誉”。2020年,万媛媛靠努力终于获得袁隆平奖学金一等奖,当时,她激动不已,一直期待着能再次见到袁爷爷从他手里接过奖学金证书。但后来,因袁老身体抱恙没能成行,这也成为万媛媛心中“永远的遗憾”。

今年5月,袁老去世的消息传来时,万媛媛正在学校实验室做实验,“那天我非常难过,去了学校里袁爷爷的雕像前,当时很多学生自发去献花、默哀,我看了很感动,也很遗憾……”

“选择学农,我从没后悔过”,谈起为什么选择了农学专业万媛媛说,父亲和外公都曾在重庆当过驻村干部,自己从小跟着他们走进农村、亲近农民,她也发现一些农民的种植方法欠缺科学性,因此,她很想做点什么。高考结束填报志愿时,万媛媛选择坚持理想,毅然报考了袁隆平的母校——西南大学。本科毕业后,她选择继续在农学与生物科技学院深造,目前主要研究的是油菜的分子育种问题。油菜花盛放的田间地头,总能看到她的身影。

袁老一生研究水稻,用一粒种子改变世界,晚年仍不知疲倦穿梭在田间地头。万媛媛说,袁爷爷的精神一直激励着自己,下田需要扛锄头、挖地、授粉等,科研学习并不轻松,但“自己选的路,我从来没有后悔过”“农学这条路有我们在走,袁老您放心吧”。

9月23日,万媛媛来到袁爷爷的雕像前献花,“我想告诉他,不管是水稻、油菜或是其他作物,研究有我们在做,农学这条路有我们在走,想请他放心”

您带着梦的“种子”去了远方,却将粮食的种子,创新与奋斗的“种子”,留给了后来人,袁老,请放心,您的梦想,新一辈正在接力实现……

愿做一颗种子,遇雨则生,不惧冬雪

讲述人:西南大学农学与生物科技学院农学专业2018级本科生 韦秘

小时候跟爷爷走过下雨的田埂,雨滴轻轻打在草帽上,新出的稻穗越发嫩黄……有关田园的一切,在我脑海中留下了斑斑色彩。

“袁隆平爷爷是我们的老学长啊”,这是我对农学专业的第一印象。有时跟同学聊天,我会半开玩笑地告诉他们,“农学专业就是种地的,你们以后要吃我种的米”。

遗传学课上,基因的组合与变化让我感叹生命的奇妙;植物生理学课本中,植物似乎有着人一般的意识,蓬勃生长,追逐阳光;作物育种课,把一株野生植物被驯化的故事娓娓道来,告诉我们该如何去“改造”作物……从宏观世界到微观生物,从性状到基因,植物生长奥秘的宝库滋养着我们,也令人深思:我们该如何做,让它们造福华夏?当在实验室提取的DNA轻轻浮动,当玉米粒中的淀粉遇碘变成深邃的蓝色,当培养瓶中的一团细胞分化出浅绿的新芽……这些与生命和分子的奇妙邂逅,就是农业科学给我们的惊喜与感动。

作物学实践课与其他课程区别很大。在这门课上,我们能切身感受到作物生命的绽放。我们用软盘培育烟草和玉米,轻轻剪下甘薯藤蔓移栽到大田,认真打好窝,再放入马铃薯切块。渐渐地,马铃薯开出白色小花,玉米茎秆长得比人还高,收获的甘薯被烤成橘红色,散着暖烘烘的香气。这是我最喜欢的一门课,可以用触觉亲近自然,用心感受土地的深沉。

今年暑假,我与爷爷聊天,他笑着问我:水稻什么时候开花,玉米怎么结出籽粒?他还用一口乡音,缓缓念出“立夏不下,铧口高挂”“秧奔小满谷奔秋”“秋前田无谷,秋后满田出”等简短上口的农谚。这是他劳作一生的经验,也是庄稼人对土地朴实的爱。

袁隆平老学长曾寄语我们,“知识是基础,汗水要实践”。在三年学习中,曾经迷茫的我变得越来越坚定,对农学的热情日益增加,也深深明白了农学的重要性和不可替代性。作为新时代农学人,科研接力棒已经交到我们手中,等待我们去发现自然更深的秘密,用不断创新让中国人把饭碗牢牢端在自己手里,让民族的脊梁更加挺拔。

站在这片田野上,脚下是祖祖辈辈挥洒汗水的田地,风中飘来前人的声声叮咛;眼前则是一大片青涩的稻子,从泥土深处不断汲取养分。我愿做万千种子中的一颗,遇雨则生,见光则长,不惧冬雪。

报道链接:https://app.gmdaily.cn/as/opened/n/caa4c5d66afb4caab64b5d0775d0d272

https://mp.weixin.qq.com/s/dLeEdnIVXsMgDLGD4lGIQg