8月30日,《光明日报》报道了全国大学生暑期社会实践和劳动教育典型案例。其中,第14版以《让劳动成为校园里的必修课》为题,报道了学校“西小兰”助力乡村振兴实践团在暑假前往重庆市城口县咸宜镇李坪村为孩子们拍照片、练书法、画墙画,用心陪伴村里的儿童。

报道内容如下:

泥土芬芳,在这个暑假沁入身心

到新时代新天地中去·大学生暑期社会实践

“为李坪村的孩子们拍一张照片留住这个夏天吧!”快门按下,又一张幸福的笑脸被定格。拍照片、练书法、画墙画,用心陪伴着村里的儿童……这个夏天,西南大学“西小兰”助力乡村振兴实践团的大学生在重庆市城口县咸宜镇李坪村,度过了一个不同寻常的暑假。和他们一样,越来越多的大学生利用暑假时间,放下书本,走出校园,走进乡村,亲近乡土中国的广袤大地。观察、倾听、行动,他们和生活在这片土地上的人们深入交流,在田间地头思考乡村的发展之路,用不一样的视角发现原始和自然的美。发挥才华和想象力,他们给留守儿童带去知识和快乐,为他们种下梦想的种子;一家一户实地调研,为乡村发展建言献策;学以致用,把课堂上学到的知识和技能运用在最需要的地方,真正实现科技助力乡村振兴。每一个暑期实践小队只有一个主题,只能去到一处,只能影响一方。但是,千千万万的实践小队一起出发,就像千百条河流汇入大海,必将为乡村振兴注入不竭动力。

关心这片土地,便呵护盛放在此的童年

西南大学“西小兰”实践队队长周瑾和副队长周晓瓯都是参加过多次支教实践的“老教师”。这一次,除了给孩子们上课、辅导作业,她们还想带去不一样的东西。周晓瓯想:对于城市的孩子来说,拍写真是很平常的一件事,但乡村里的孩子却鲜有机会。作为新闻传媒学院的学生,可以发挥专业特长,给他们拍照啊!大家一拍即合,从学校借来闪光灯、背景布,一并带去了城口。拍摄的日子接近支教实践的尾声。这天,孩子们陆陆续续来到这间“临时摄影棚”。镜头下,孩子们显得有些害羞。“你们喜欢李坪村的什么?”周瑾和其他队员与孩子们交流、说笑。说着说着,大家就活跃了起来,面对镜头也更加自然。不一会儿,一年级的小浩也来到了摄影棚,走到镜头前。可不论周瑾怎么逗小浩,他都低着头。小浩是大家公认的“匪娃”,父母外出打工,平时他由爷爷照看,经常调皮捣蛋,身上有很多磕磕碰碰的伤疤。有一次课间,他拿着易拉罐的薄片到处乱晃,周瑾当即制止他。可小浩却嬉皮笑脸地说:“你去告爷爷我也不怕!”无奈,周瑾耐着性子和小浩讲道理。爷爷的“棍棒教育”对让小浩变得有些“油盐不进”,而此刻周瑾的耐心沟通反倒让这个顽皮的孩子突然“听话了”。拍照的时候,小浩知道这些天闯了不少祸,竟有些不好意思。不只队员们,其他小朋友也一起鼓励他。“我喜欢李坪村自由的生活!”小浩的手比了一个“V”,大声喊出这句话,镜头也记录下这一时刻。“一天下来跟着他们笑,我的苹果肌都酸了。”“我也是!”拍摄结束后,正在收拾现场的周瑾和周晓瓯又发出一阵笑声。走出摄影棚,抬头一望,天幕布满了星辰。只有在乡村才能看到如此美的星空,她们不想错过这样的机会。走上山坡,躺在草地上,呼吸新鲜空气,两人互相讲着以前支教的趣事。她们知道,孩子们和星星一样:虽然星光有明有暗,但都散发着自己的光芒。不论未来孩子们会走得多远,他们都值得拥有幸福的童年。

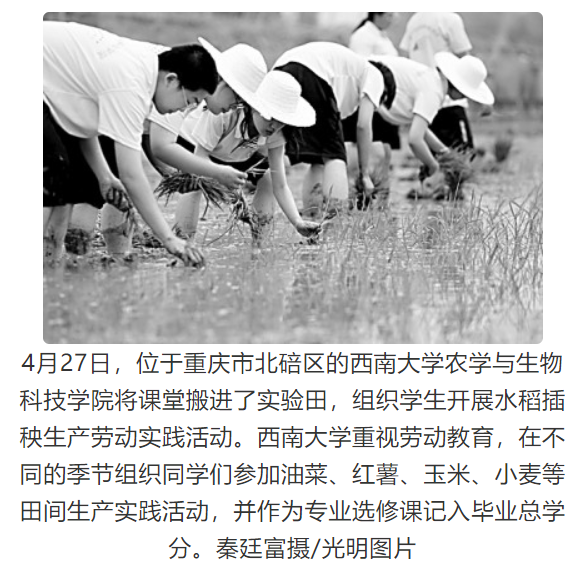

同时,第12版以《泥土芬芳,在这个暑假沁入身心》为题,以图片新闻的形式点赞了学校农学与生物科技学院将课堂搬进实验田,组织学生开展水稻插秧生产劳动实践活动。